BORDER 見え隠れする境界線

線を引く、境界ができる、それを超える、、、

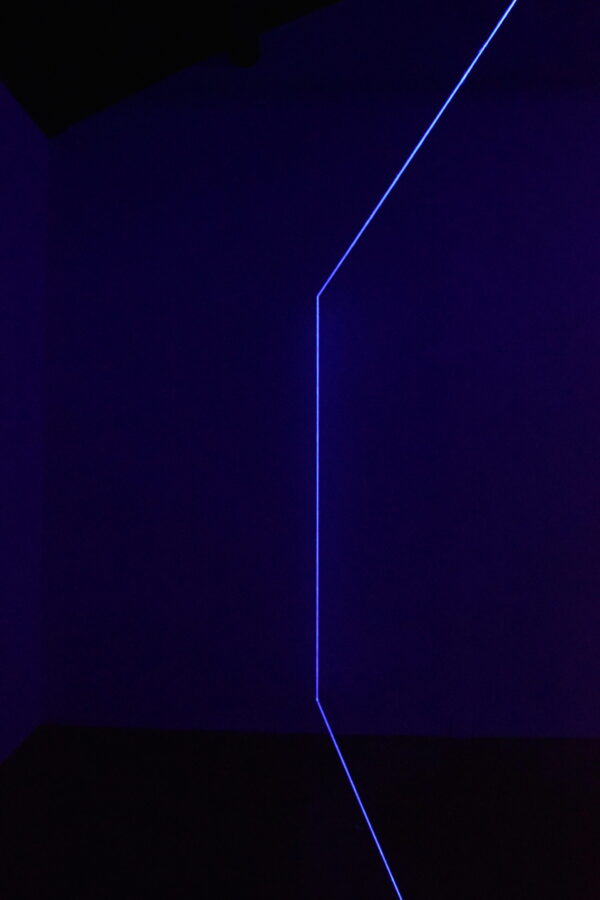

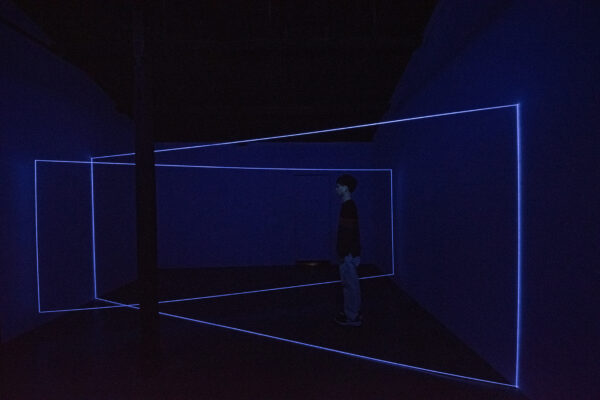

深淵の闇に光の筋が浮かんでいる。

じっとしていると、だんだん目が慣れてきて、部屋の輪郭が見え始める。

空間は刻一刻と変化し、見え隠れする境界線の間に、未知の空間が現れては消えてゆく。

Border というテーマと向き合って試作を重ね、境界線と対話する作品を作ることにした。

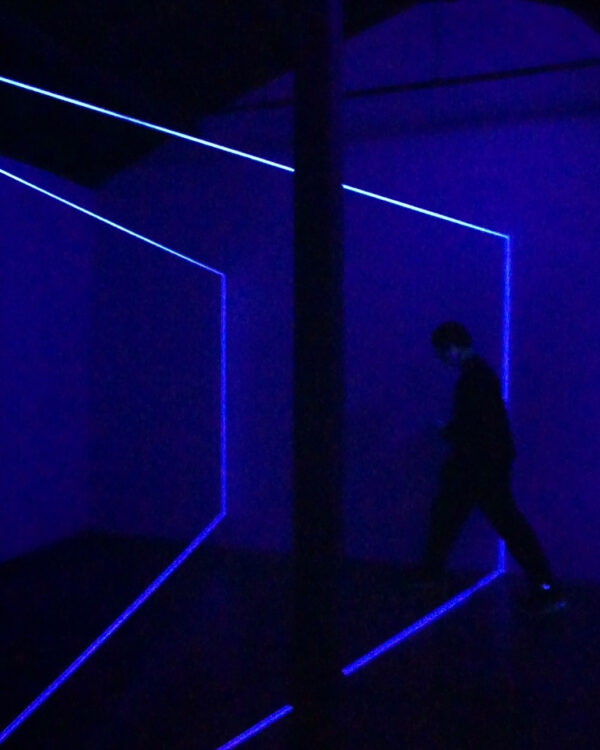

境界を越える感じを楽しむ。

視点が変わると境界線の重なりが生まれ、世界が変わって見える。

線を渡って向こう側に行くと、

私はそこに閉じ込めらて

世界から遠く離れてしまう感覚に襲われる

こちら側と向こう側、

境界線の向こうにいるあなたが、

見えているのに触れ合えない

思い切って線をまたいでみると、

境界線は概念ではなく実態のあるものとなった。

境界は見え隠れすることなく体の一部となり、

私の体は2つに引き裂かれそうになり、

同時に私自身が2つの世界をつないでいる存在として、

世界を掴まえている感覚が生まれてきた。

大阪空堀の小さな町家を改装した+1art ギャラリーで郡裕美展。 �www.plus1art.jp

█ 1/25(水) ー 2/12(日) 12~ 7pm (最終日 ~5pm) 日・月・火 休廊 (2/12は営業)

大阪市中央区谷町6−4−40地下鉄 谷町六丁目駅 4出口1分

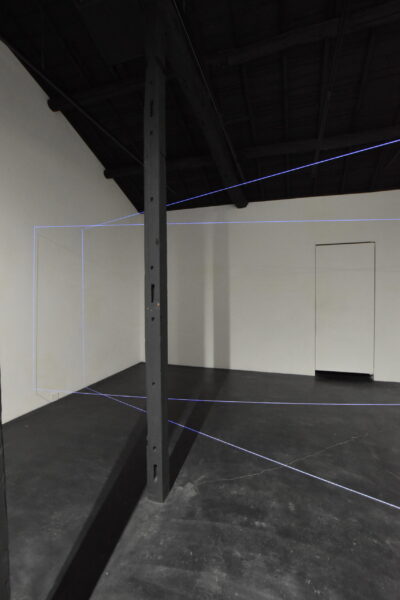

会期が終わってドアを開けて外光を入れると、

ギャラリーに浮かぶ境界線が現実の世界と重なった。

世界は見え隠れするBORDER に溢れている。

そして私たちは日々、それを超えていく。

昨年の夏、ブラジルの小島に滞在した。どこまでも続く空と海を全身で感じたくて、毎朝、日の出前に起きて海岸で瞑想をした。大きく息を吸い込むと朝の空気が私の体を満たし、ふーっと息を吐くと、さっきまで私の体の一部だった空気は再び大気へ返っていく。太陽が昇ると私は静かな海に入る。身体の境界が溶けて海水と一体化していく。砂浜には波の形が映されて砂紋ができ、浜に住む数々の生物の生命の跡が残る。私は足元にある貝殻を拾い、砂の上に線を描いてみる。朝日の鋭角の光が深い影を作り、世界をあちらとこちらに分ける境界線になり、同時に私の生きた跡にも見えた。その境界線にまたがると、2つに分けられた世界が一つになった。日が昇りきると、砂の上の線は満ち潮のなかにすっかり消えていた。初めて砂浜に線画を描いた朝、母が危篤だという連絡が届いた。飛行機の予約が取れるまで、私は毎日、母のことを思いながら海岸に線を描いた。私は現れたり消えたりする境界; BORDERをテーマにした作品を作りたいと思った。

今回の展覧会では見に来てくださった人々と、様々な話ができて、大変実り多い時間を過ごしました。

そんな方々から頂いた感想を紹介させていただきます。

岩岡竜夫

東京理科大学 理工学部建築学科 教授

[ 抽象化の先に見えるもの、聞こえるもの ]

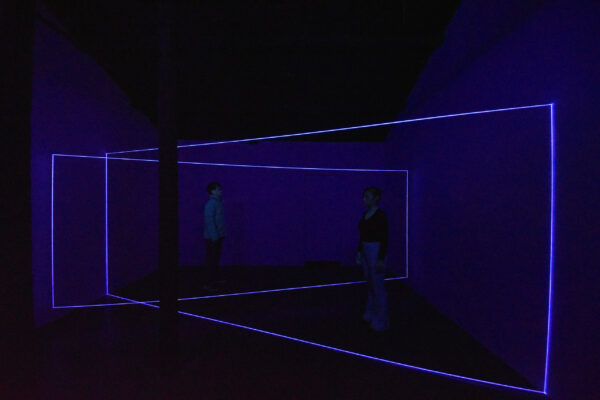

Facebookを通じて、大阪の小さなギャラリーで、郡(こおり)裕美さんが個展をやっているのを知って、出張の合間に友人と訪ねてみた。郡さん本人とは6年前に関東でお会いした以来、久しぶりに対面することもできた。+1artという名前のそのギャラリーは、谷町6丁目のメトロの駅を降りてすぐ、小さな町家の中を全面改修した建物である。入口の扉を開けると、開口部を目貼りして自然光を排除した真っ暗なスペースの中に、空間全体に響きわたる小さな断続音と光の粒フォトン、屋根を支える既存の2本の柱、そしてブラックライトに照らされた8本の紐(線)が次第に見えてくる。青色に発光したそれらの線は、人が跨げるくらいの大きな額縁のような長方形の仮想的フレームを2つ作っていることがわかる。それらを椅子に座って見る。インスタレーションとしてこれだけである。しばらくすると作者本人が現れ、一線を超えてみませんか、という指示で、その2つの仮想フレームの中を注意深く抜けてみた。2つの仮想フレームの間を縄跳びのように行き来したり、境界線を跨いだ位置で立ち止まったりしてみた。そして再び手前に戻って椅子に座り、再び見る。小さな断続音が聞こえる。そろそろ閉館閉館となるので外に出た。郡さん本人から今回の展示の経緯を聞いた。BORDERというテーマはそのままにして、創作当初に構想していたパーソナルな経験と記憶の直接的な表現を抑えて、最後はよりシンプルで抽象的な表現に至ったようだ。そうして最後に残った2本のフレームの意味が理解できた。こちらとあちらを分断しつつも、往来が可能な魔法のフレーム、それは我々の中の様々な記憶を呼び覚ますための扉であると。センス良く改修された町家が点在する路地を進むと、大阪城の南に位置し地面に起伏の多いアーケード街である空堀(からぼり)商店街に出た。このあたりは戦火を逃れた昭和の面影が残るエリアで、両脇の路地には古い民家を改修したカフェやアトリエが多い。この商店街をさらに西へと進んで、結局、ネオンの眩しい道頓堀まで歩いた。暗闇に浮かび上がるあのフレームは目に焼き付いているのだが、あそこで聞こえていた小さな断続音の記憶が全く消えている。

清藤誠司

アートプロデューサー・美術ジャーナリスト

株式会社 ザ・パス The Path,Inc.代表取締役

一般社団法人 日本藝術文化思索協会・アートドキュメント(理事・総合ディレクター)

展示ギャラリーに入ると真っ暗で、何も見えない。暗闇に、光線のようなものがあることがわかる・・・ようやく数分すると眼が慣れてきて、暗い空間の中に2つの長方形の光線だけが浮かぶ展示空間があるだけとわかる。何もないところなのだが、光の線だけで、何か仕切りといくつかの空間ができている。いや、そのように感じているだけで、実のところ何もない。建築家で美術家の郡 裕美さんの作品〈BORDER〉。(今回のギャラリー展示は堂々のこの一点にのみ)有名なところでは越後妻有や瀬戸内の芸術祭で作品を公開しているジェームス・タレルが用いた手法と同じく、人の眼の網膜が、光の入る量を調整する機能を逆に利用して体感させるものである。その中でこのインスタレーションは、建築家ならではの視点が活かされている。ある場所があって、そこに空間を作るということは、建築士や大工さんが、仕切り・壁・結界つくって場を切り分けているだけのこと。だから、実のところ、何もなくても境界を引いただけで空間は出来上がってしまう。そういう意味では、境界線や壁とは、ただの概念に過ぎない。この作品内に数分いるだけで、私たちは普段見過ごしている、その世の真理を瞬時に知ってしまうだろう。私たちは、何も存在しない壁や境界線に、分け隔てられているだけなのだということ。身をもって体感させる、徹底的に無駄を省いた渾身の一作。 400年前、戦国の世の武将たちに価値観の転倒を仕掛けた茶人・千利休の茶室〈待庵〉もこのような、感じだったのかもしれない。

小室弘毅

関西大学 人間健康学部 準教授

荒川修作研究でご一緒している郡裕美先生のBorder展に三村尚彦先生といってきました。展示、というより空間ですが、僕にとっては意識変容の感覚が大きかったです。空間全体に包まれることによって、日常の意識から離れ、瞑想的な意識状態が醸成されました。そういった意味では、「Border=境界」というテーマは今回僕にとっては日常意識と潜在意識との「境界」だったのかもしれません。1時間半以上と比較的長時間あの空間に滞在したからこそのものだとは思います。短時間で「鑑賞」してその空間から出てしまっていたら気づかなかったことかもしれません。具体的な作品よりも空間全体から受けた影響が大きかったように思います。「観る」よりは「いる」ことが重要だった気がします。 マインドフルネスも「今、この瞬間の体験に意図的に意識を向け、評価せずに、とらわれのない状態で、ただ観ること」というのが学会の定義ですが、実は「観ること」よりも「いること」の方が重要なのだと思います。僕たちは通常「いること」ができてきないから「観ること」を通じて「いること」に辿りつこうとしている、と言った方がいいかもしれません。そして難しいのは「観る」ことに集中してしまうと「いる」ことができなくなってしまうことです。「鑑賞」という観方ではなく、「いる」という観方をどう獲得していくのかがマインドフルネスの課題だと考えています。 写真では全然伝わらない空間の体験をぜひ。

藤野高志

生物建築舎 主宰

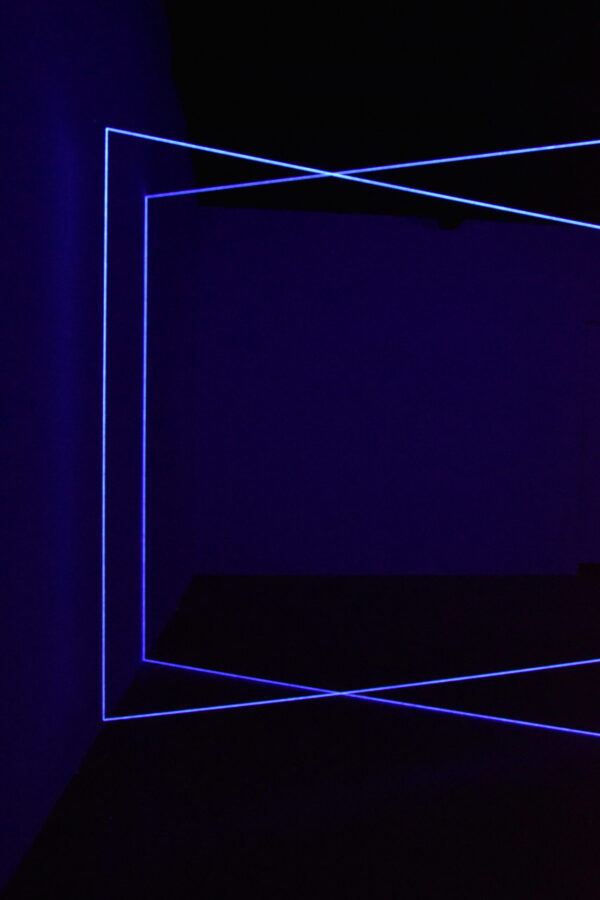

東北大学 准教授

二つのフレームが、互いに交わることなく交差して浮き、展示空間の中に4つの象限が生まれている。それらは空間的に連続し、視点場次第でに姿形を変え、ときに十字架や棺桶や部屋や鏡のような存在になる。郡さんと山口さんと私の3人で境界を横切り、境界面上で止まり、また境界を越え続けグルグル回る。一つではなく二つのフレームによって空間が動く。彼方と此方に分断されるのではなく、彼方はすぐに此方に取って代わる。二つのフレーム、郡さんの周りで起きた二つの大きな喪失。表と裏を固定しない開口。フレームを横切る人と柱の影。「生きることは、自己と他者を分ける肌という境界を維持し続けること。空気や食べ物が境界面を横断しなくなったとき生命は失われ、身体は環境の一部となる。」という郡さんの言葉が、ずっと頭の中に響いている。展示空間の暗闇の下でだんだんと目が慣れてくるように、目の裏に残る展示の余韻が、少しづつ言葉になりはじめる。

山本佳誌枝

山本能楽堂 マネージャー

建築家で、大学教授で、現代美術家の郡裕美さんの個展。真っ暗闇の空間で、しばらくすると段々と目が慣れてきて、輪郭が見え始め、境界線の間に、いろんなことが感じられる不思議な時間でした。まるで石庭を見ているような気持になりました。

Ignacio Adriasola

Associate Professor, The University of British Columbia

Yumi Kōri notes that any architect can speak to the weight of line—the heaviness attached to drawing it, for example on a napkin, sketchpad, or a plan. In such setting, line is never just contour or form. It is a border or division—perhaps a wall—and as such, materials, costs, as well as a determination regarding how space is to be experienced by its users.

On the blank canvas provided by a sandy beach, that line drawn with a stick or finger translates concept into matter. Kōri’s environment Border likewise explores the work of line in space. Line, her experiment reveals, is a gesture that partitions or apportions still-formless possibility.

Located in a quiet and narrow backstreet, an old machiya cannily blends in with its surroundings. Its lights are out, and windows shuttered; an inadvertent passerby would be hard pressed to imagine anything noteworthy happening inside. The converted building is a gallery located in Karahorichō, an ancient district in Osaka. The name Karahorichō refers to an open moat, whose ruins structure the neighborhood. The stone walls still standing flank steep inclines in this otherwise mostly flat port city. The moat was a defensive structure dating to the times of Hideyoshi. Now its ruinous walls continue to section off the city and shape the residents’ experience of space, through shifting textures and density. These walls similarly give form to something like an invisible line—a barely noticeable border between inside and outside, past and present.

Pulling the door open and drawing back a heavy curtain, the viewer enters what initially appears to be a completely dark room. Black light set at barely perceptible luminance is the sole light source. The darkness is so stark that it takes a good couple of minutes for the eye to adjust. A droning noise floods the space: a dissonant chord generates subtle beats and is overlayed with a recording of crashing waves. Slowly, as the viewer shifts and adapts to the dim lighting, lines unexpectedly appear. At times white, purple, or blue, they form two suspended rectangles that float and intersect.

Compared to the complex operation staged by the artist—the sequence of events leading to this suspended apparition—the construction itself is remarkably simple and frail. White acrylic yarn has been tensed into shape and held in place, with clear thread carefully tacked at discrete points onto the walls. One rectangle is elevated at a few centimeters above the ground; the edges of the second have been deliberately fixed at an ever-so-slight tilt, enhancing the structure’s sense of precariousness. Intersecting at an angle, they dynamically engage the surroundings. The black light bounces off the yarn drawing a fluorescent geometry in open space.

The darkness forces viewers to stop. They must wait to see the structure, and only then can examine it in its relationship to space. The background drone highlights the durational aspect of this process, honing their attention. Suddenly aware of their situation as viewers in relation to space and structure, time comes to a grinding halt.

The work invites layered meanings, and possible references abound—but none fully contain it. Visually, the structure evokes the legacies of geometric abstraction; it also recalls the art of light and movement, as well as textile art. As with Anni and Josef Albers’s ink drawings and dark geotectonic prints, the structure produces a repeating wireframe figure that hovers against negative space. In this sense, it suggests an investigation of the figure-ground relation, playing with the viewer’s equivocal perception of depth. Like Dan Flavin’s light sculptures, subtle shifts in the simple forms and colors irritate the eye, as it looks for certainty and clarity in its object. In its most literal sense, the structure might appear like a large-scale weaving or textile installation—somewhat like Lygia Pape’s Ttéias—although beside the immediate materials, there is no obvious reference to textile as medium or tradition. The form might remind one of ayatori—some oversized version of the cat’s cradle, which traps the viewer.

However, such similarities are mere surface effects. One can tentatively walk around and through the form—circle and traverse it. Likewise, rather than light and color, we are forced to think about their absence, or the conditions in which qualities become perceptible. And the openings the structure encloses are immense—this is clearly not a weaving or a net. Maybe in terms of its spatial manipulation the effect of Borders comes closest to Matta-Clark’s anarchitecture, albeit in a subtler, infinitely more delicate and fragile intervention than the ones seen in his famous building cuts. Indeed, Kōri similarly produces a defamiliarizing reconfiguration of space. But rather than deconstructing the pre-existing built environment, her aim here is ultimately for the viewer to inhabit space, experiencing borders and the in-between.

In this work line is just incidentally a grapheme. Neither fully trace nor word, the lines drawn mid-air suggest divisions discovered and traversed by the viewer—just like residents cross the moat the gallery sits within. Like the moat, the work’s lines demarcate a transition between here and there.

Asked about her immediate motive for the work, Kōri speaks of her experience of bereavement. The artist devised Borders after losing her mother and her aunt in quick succession. Framing these experiences of loss, were invisible walls erected to keep us all safe from each other—seeking what some euphemistically called “together-apart.”

Suddenly visible to us in the estranged conditions of the pandemic, borders of many kinds—social, cultural, physical—appear as an increasingly prominent feature of society today. Kōri is concerned with borders that are erected with the purpose to separate or obscure: to not-see, to not-touch, to fix-in-place. However, her work transcends the immediacy of its context. She successfully speaks not only to the border as a general condition or limit, but also to the possibilities enabled by the in-between. Stand across the line, Kōri insistently tells viewers. Be both inside and outside at once. In her work, borders modulate, as well as constrict. In this suspended space, the threadbare line and open walls are equally border and threshold at once.

Yumi Kōri, Borders. 25 January – 12 February 2023. Gallery +1 Art, Osaka.